從不斷拖延到快速行動:我用Vercel快速建立部落格的實際經驗與心得

在數月的拖延和過度思考後,我終於下定決心使用Vercel建立了自己的部落格。分享我如何選擇平台、利用AI輔助、實現一鍵部署的全過程。

開場:那個不一樣的早晨

清晨六點半,台北的天空還披著一層青灰色的薄紗。我坐在書桌前,第三杯咖啡已經涼了一半——前兩杯在凌晨三點和五點時被我機械地灌下,現在胃裡翻攪著咖啡因引起的輕微焦慮。

螢幕的藍光映在我臉上,Notion 頁面上那個標題「部落格平台終極比較指南 v4.7」像是在嘲笑我。是的,v4.7——我甚至給我的拖延加上了版本號。

Jekyll:4.5/5 星,「極簡主義的典範,但學習曲線陡峭」

Hexo:4.3/5 星,「中文社群活躍,但主題選擇有限」

Hugo:4.7/5 星,「編譯速度無人能敵,但模板語言反人類」

這個表格已經被我更新了 47 次。我知道這個精確的數字,因為 Notion 會冷酷地記錄下每一次編輯——每一次逃避的痕跡。

當我準備加入第 48 個更新——關於新興的 Astro 框架時,我的手指懸在鍵盤上方。突然,一個念頭像閃電般劈開了凌晨的寂靜:

「如果我用研究部落格平台的時間來寫作,我現在已經可以出書了。」

這不是什麼禪宗頓悟,也不是什麼靈光乍現。這只是六個月來累積的自我欺騙,終於像過度充氣的氣球一樣,「啪」地一聲破了。

我看著鏡子裡的自己——蓬亂的頭髮、布滿血絲的眼睛、六個月來為了「使用最新技術搭建,並且短期不會落伍的部落格」而熬的每一個夜晚——突然覺得荒謬至極。我不是在追求最新技術,我可能只是在逃避。

時間的諷刺:從「很快」到「永遠」

慢:優雅地沉入研究的流沙

「我很快就會開始寫部落格!」

這句話我說了多少次?對期待的朋友說、對關心的家人說、對 LinkedIn 上的人脈說、對浴室鏡子裡那個日漸憔悴的自己說。「很快」這個詞像是有魔力,它給了我無限的寬限期,也給了我無限的藉口。

一週變成一個月,一個月悄悄膨脹成二個季度。時間在我的指縫間流逝,而我忙著抓住每一個新的技術稻草。

我成了茶水間裡的「部落格專家」。同事會來問我:「欸,你不是在研究部落格嗎?你覺得 WordPress 還是 Ghost 好?」我可以滔滔不絕地分析半小時——講述 Jamstack 的優勢、比較各種 Markdown 解析器的性能、甚至分享我花兩週時間研究的「如何用 make.com 打造終極自動化部落格工作流程」。

最諷刺的瞬間發生在上個月的朋友聚會。當 Emily 興奮地分享她的部落格突破一萬訂閱時,大家紛紛道賀。然後話題轉到我身上:「對了,你不是也要寫部落格嗎?寫了什麼有趣的東西?」

空氣突然安靜。我端起酒杯,掩飾性地喝了一口,然後擠出那句說了無數次的台詞:「還在準備中,你知道的,要選擇最適合的平台……」

我看到他們眼中閃過的不是輕視,而是困惑——甚至是同情。彷彿在說:「都 2025 年了,開個部落格需要準備六個月嗎?」

但他們不懂。我之前有用 WordPress 寫過一陣子部落格,但編輯的不方便,造成更新吃力。也用 Hugo 體驗過靜態網站的好處,但達不到我的要求,我希望的我的部落格能用上互動元件。

停:深夜的審判時刻

昨晚十一點,當城市終於安靜下來,我又開啟了一個新的研究方向:MCP(Model Context Protocol)。我的理由冠冕堂皇——在 AI 時代,一個現代化的部落格當然要有 AI 深度整合,對吧?

我打開了十幾個分頁,從官方文檔到 GitHub 討論,從技術部落格到 YouTube 教程。熟悉的興奮感又來了——那種「我在學習重要東西」的錯覺。

但一個小時後,當我盯著依然一片空白的筆記本時,某種東西碎了。

不是希望,而是假象。

房間裡只有筆電風扇的嗡嗡聲和遠處偶爾傳來的摩托車聲。螢幕的冷光照亮了我的臉,也照亮了我一直不願面對的真相。我關掉所有分頁,打開一個空白文檔,敲下了一個我三個月來一直在逃避的問題:

「你到底在等什麼?」

答案如潮水般湧來:

- 更新太麻煩,可能寫兩天就不寫了

- 用不上 AI 最新的功能

- 沒弄清楚就開始,做白工

- 倒底最新的技術是什麼?

- 怎麼管理文章是最好的

每一個「深入研究」都是一面精心打造的盾牌,保護我不用面對這些恐懼。「我還沒準備好」比「我試過了但失敗了」安全太多了。

原來,「選擇困難」不過是恐懼穿上的理性外衣。而我,已經在這件外衣裡躲了太久。

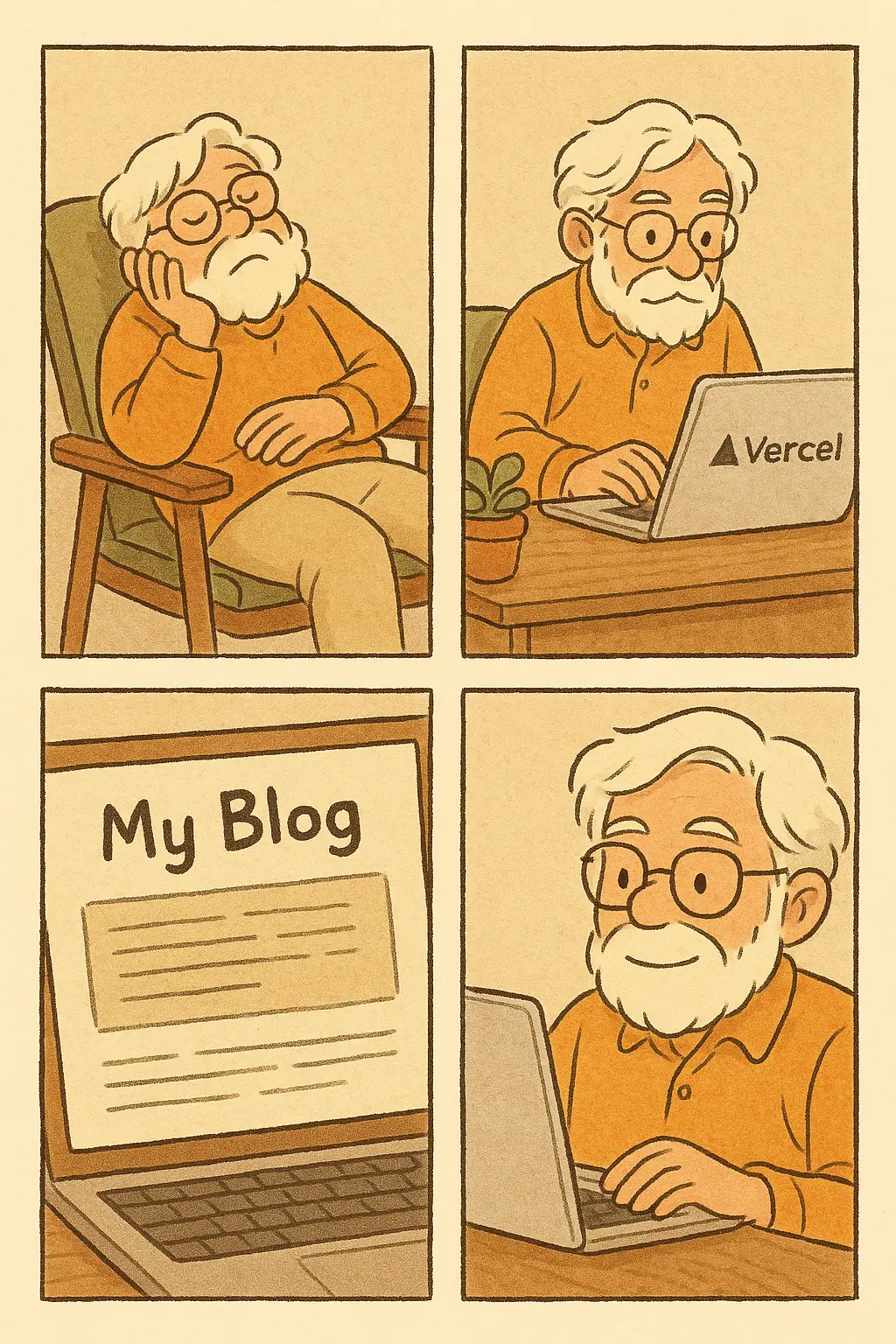

快:15 分鐘的革命

今天清晨六點三十五分,我做了一個簡單到近乎愚蠢的決定:我改變了問題。

不再問:「什麼是最完美的部落格平台?」 而是問:「什麼能讓我在接下來的 15 分鐘內發布第一篇文章?」

這個問題的轉變,像是打開了一道我自己建造的牢籠。突然間,所有那些「重要」的技術考量都變得無關緊要。

我打開 Vercel——是的,就這麼隨意,沒有比較、沒有評估,就像早餐選擇喝豆漿還是牛奶一樣隨意。

模板頁面上,兩個選項擺在我面前:

- Next.js 15 Blog with Server Components - 「為專業開發者打造的高性能部落格」

- Blog Starter Kit - 「簡單、快速、立即開始」

過去的我一定會選第一個,然後花三天研究什麼是 Server Components,再花一週優化性能,最後在某個複雜的配置問題上卡住,然後……放棄。

但今天早晨的我,那個喝了太多咖啡、熬了太多夜、受夠了自己藉口的我,毫不猶豫地點了第二個。

接下來的事情簡單得讓人想哭:

- 06:37 - 點擊「Deploy」

- 06:38 - 連接 GitHub(Vercel 自動創建了 repo)

- 06:41 - 添加自定義域名(感謝過去的我至少在 Cloudflare 上準備好了)

- 06:44 - 修改網站標題和描述

- 06:52 - 部落格正式上線

15 分鐘。就這樣。

三個月的「準備」,濃縮成 15 分鐘的行動。這個對比如此強烈,我坐在椅子上,不知該笑還是該哭。

覺醒:從技術崇拜到真實擁有

在 Vercel 的模板選擇頁面停留的那 30 秒,可能是我人生中最重要的 30 秒之一。不是因為我做了什麼驚天動地的技術決策,而是因為我終於看清了自己一直在玩的遊戲。

我以為我在選擇「技術堆疊」,但其實我在選擇「身份認同」:

選項 A:繼續當一個「永遠在準備寫部落格的人」

- 安全,因為你永遠不會失敗

- 舒適,因為你永遠活在潛力中

- 虛幻,因為你永遠不是真正的創作者

選項 B:成為一個「有部落格的人」

- 危險,因為你的作品會被評判

- 不適,因為你必須持續產出

- 真實,因為你終於上場了

當我點擊那個簡單模板的瞬間,我不只是選擇了一個工具,我選擇了從觀眾席走到舞台上。

從那一刻起,我的自我介紹變了。不再是「我準備要寫部落格」(I'm going to start a blog),而是「我有一個部落格」(I have a blog)。

這個語言上的微妙差異,改變了一切。它改變了我早上醒來時的身份認同,改變了我與鍵盤的關係,最重要的是——它終結了那個無限循環的準備期。

連結:拖延不是一種病,它只是讓你放棄了選擇的機會

我和你一樣。

你可能正在準備你的 podcast,已經研究了三個月的麥克風 你可能正在計劃你的 YouTube 頻道,電腦裡存滿了「參考影片」 你可能正在構思你的小說,Notion 裡有完整的世界觀設定但沒有一個完整的章節 你可能正在準備轉職,收藏了 200 篇「如何準備面試」的文章但還沒投出一份履歷

你的瀏覽器書籤裡,是不是有個資料夾叫「Todo」? 你的待辦清單裡,是不是有些項目已經躺了一年? 你是不是也曾在深夜問過自己:「為什麼我就是無法開始?」

我想我知道的。

因為「準備」給了我們一種進步的幻覺。每一篇教程、每一個比較、每一次「深入研究」,都讓我們覺得離目標更近了一步。但事實是,我們只是在原地打轉,用越來越複雜的方式。

但今天,我想告訴你:

也許你可以放棄準備。

不是因為你不夠努力,而是因為「準備好」本身就是一個移動的標靶。每當你接近它,它就會後退。每當你滿足了一個條件,就會冒出兩個新條件。

所以,與其追逐那個永遠達不到的「好的開始」,不如接受這個「開始再修正的現在」。

尾聲:第一篇的意義

這是我部落格的第一篇文章。它其實是我和 AI 利用多維度理論產生的文章,我希望它是有動態感覺的、有一定的深度、有層次感。

它也是第 n 個版本,但不重要。第一篇文章的意義不在於它有多好,而在於它存在,它是開始。

它讓 AI 和我牽手,共同努力,讓我可以宣告:我不再是 Internet 的觀眾,我也可以是參與者。 它是一個證明:1 比 0 更重要。 它是一個邀請:如果我可以,你也可以。

你的「部落格」是什麼?你的「第一篇」在哪裡?

也許就是今天。 也許就是現在。 也許開始的時機,就是當你終於受夠了等待的時候。

歡迎來到 「AI 創作的天地」俱樂部。 大家都在等你。

P.S. 如果你真的因為這篇文章而開始了你的部落格,請告訴我。不是為了證明什麼,而是因為——開始的人需要互相看見,互相鼓勵。畢竟,從「準備」到「開始」的那一步,值得被慶祝。

Email: [email protected]

Thanks for reading!

Found this article helpful? Share it with others or explore more content.